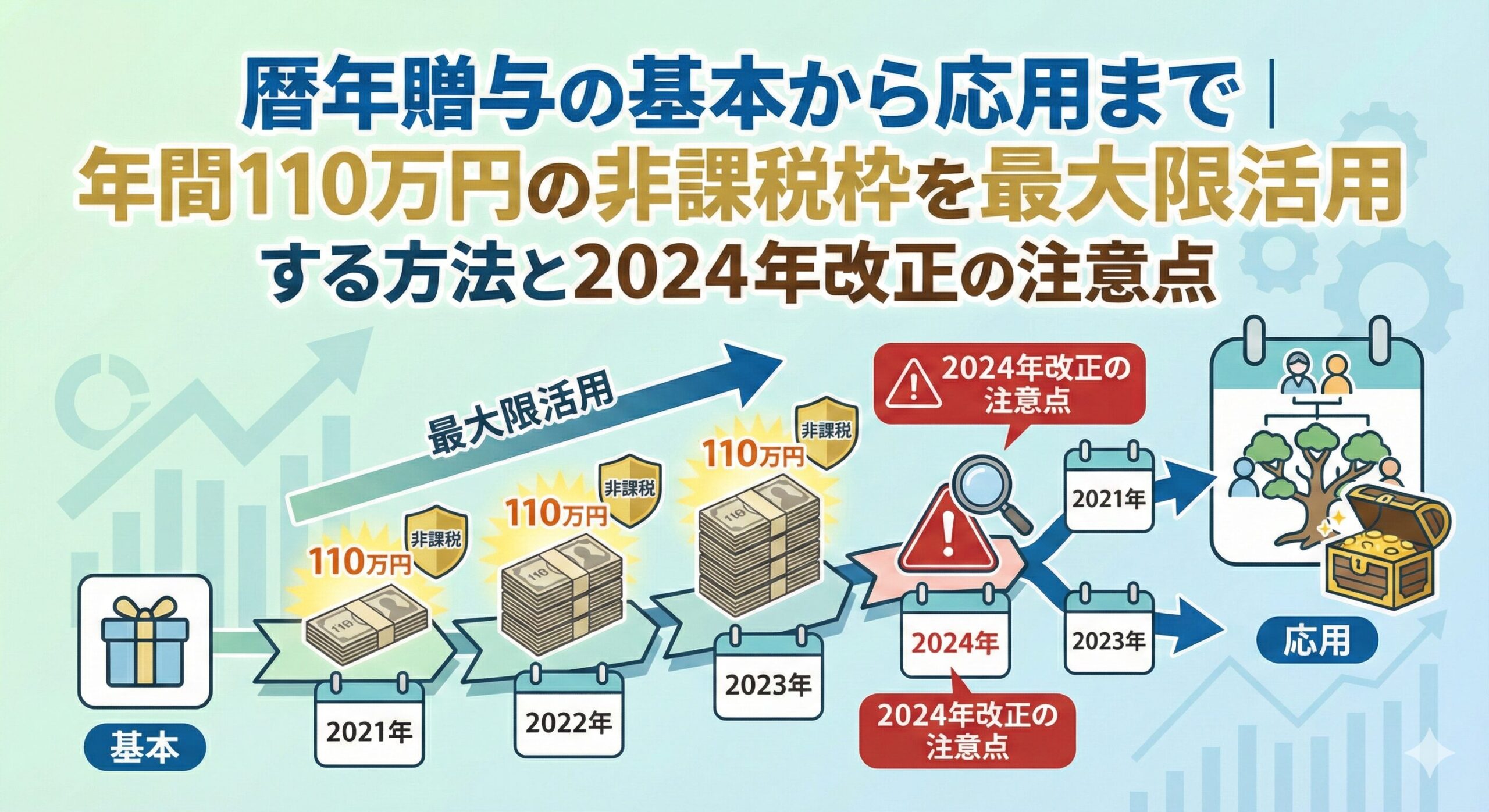

「毎年110万円まで非課税で贈与できる」という暦年贈与の仕組みを聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

暦年贈与は、相続税対策として最も手軽に始められる方法の一つです。特別な手続きや複雑な契約は必要なく、親から子へ、祖父母から孫へと財産を少しずつ移転できます。例えば、子ども2人に対して10年間贈与を続ければ、合計2,200万円もの財産を非課税で次世代へ引き継げます。

ただし、暦年贈与には見落としがちな落とし穴も存在します。「名義預金」と判断されて贈与が認められなかったり、「定期贈与」とみなされて多額の贈与税を課されたりするケースが後を絶ちません。さらに、2024年の税制改正により生前贈与加算の期間が3年から7年へ延長され、暦年贈与を取り巻く環境は変化しています。

本記事では、暦年贈与の基本的な仕組みから、税務署に否認されないための具体的な対策、2024年改正の影響まで詳しく解説します。これから暦年贈与を始めたい方も、すでに実践している方も、正しい知識を身につけて効果的な相続対策を進めていきましょう

暦年贈与の基本的な仕組み

暦年贈与を効果的に活用するためには、まず制度の仕組みを正しく理解する必要があります。非課税枠の考え方や贈与税の計算方法を把握した上で、相続税対策としてどのような効果が期待できるのかを確認していきます。

暦年贈与の定義と非課税枠の仕組み

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからない制度です。110万円の非課税枠は「基礎控除」と呼ばれ、贈与を受ける側(受贈者)ごとに適用されます。

ここで押さえておきたいポイントは、基礎控除が「もらう側」を基準に計算される点です。父親から100万円、母親から100万円を同じ年に受け取った場合、合計200万円となり110万円を超えてしまいます。一方、父親が子ども2人にそれぞれ110万円ずつ贈与する場合は、受け取る側がそれぞれ110万円以下となるため、どちらも非課税となります。

また、暦年贈与には贈与者(あげる側)の年齢制限や受贈者との関係性に関する条件がありません。親子間はもちろん、祖父母から孫へ、さらには血縁関係のない他人への贈与でも110万円の基礎控除を利用できます。

贈与税の計算方法と税率表

暦年贈与で110万円を超える贈与を受けた場合、超過分に対して贈与税が課されます。贈与税の計算式は以下のとおりです。

贈与税額 =(1年間に受け取った贈与額 - 基礎控除110万円)× 税率 - 控除額

贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係によって「特例税率」と「一般税率」の2種類に分かれます。特例税率は、父母や祖父母など直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与に適用され、一般税率よりも税負担が軽くなっています。

| 基礎控除後の課税価格 | 特例税率 | 控除額 | 一般税率 | 控除額 |

|---|---|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | なし | 10% | なし |

| 400万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |

| 600万円以下 | 20% | 30万円 | 20% | 25万円 |

| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 30% | 65万円 |

| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 40% | 125万円 |

| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 45% | 175万円 |

| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 50% | 250万円 |

| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | 55% | 400万円 |

例えば、父親から子どもへ500万円を贈与した場合の贈与税を計算してみます。課税価格は500万円から基礎控除110万円を差し引いた390万円です。特例税率が適用されるため、390万円×15%-10万円=48万5,000円が贈与税額となります。

このように、110万円を大きく超える贈与には相応の税負担が生じます。暦年贈与で節税効果を高めるには、毎年110万円以内に抑えて長期間継続するか、税負担を考慮した上で計画的に贈与額を設定する必要があります。

暦年贈与が相続税対策になる理由

暦年贈与が相続税対策として有効な理由は、生前に財産を移転することで相続財産の総額を減らせるからです。相続税は亡くなった時点での財産総額に対して課税されるため、生前に財産を減らしておけば、その分だけ相続税の負担を軽減できます。

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は4,800万円です。財産総額が基礎控除を超えると相続税が発生し、超過額が大きいほど税率も高くなります。

仮に相続財産が8,000万円の場合、課税対象は3,200万円となり、数百万円の相続税が発生する可能性があります。しかし、暦年贈与を活用して生前に2,000万円を移転しておけば、相続財産は6,000万円に減少し、相続税の負担を大幅に抑えられます。

暦年贈与の最大の強みは、時間をかけて着実に財産を移転できる点にあります。毎年110万円の贈与を10年間続ければ1,100万円、子ども2人に贈与すれば2,200万円を非課税で移転できます。相続税対策は早く始めるほど効果が高まるため、暦年贈与は長期的な視点で取り組む価値のある方法といえます。

暦年贈与を活用した具体的な節税シミュレーション

暦年贈与の仕組みを理解したところで、実際にどれくらいの節税効果が得られるのかを具体的な数字で確認していきます。贈与する相手の人数や期間によって効果は大きく変わるため、ご自身の状況に近いケースを参考にしてください。

子ども2人に10年間贈与した場合の効果

暦年贈与の効果を最も実感できるのは、複数の相手に長期間にわたって贈与を続けるケースです。子ども2人に対して毎年110万円ずつ贈与した場合のシミュレーションを見てみます。

前提条件として、相続財産が1億円、法定相続人が配偶者と子ども2人のケースで計算します。暦年贈与を実施しない場合と、10年間継続した場合を比較すると、以下のような差が生まれます。

| 項目 | 贈与なしの場合 | 10年間贈与した場合 |

|---|---|---|

| 当初の財産額 | 1億円 | 1億円 |

| 暦年贈与の総額 | 0円 | 2,200万円 |

| 相続時の財産額 | 1億円 | 7,800万円 |

| 相続税の基礎控除 | 4,800万円 | 4,800万円 |

| 課税対象額 | 5,200万円 | 3,000万円 |

| 相続税額(概算) | 約315万円 | 約130万円 |

| 節税効果 | ― | 約185万円 |

10年間で2,200万円を非課税で移転でき、相続税を約185万円も軽減できる計算になります。贈与税は一切かからず、手続きも銀行振込と贈与契約書の作成だけで済むため、費用対効果の高い相続対策といえます。

孫への贈与を組み合わせた場合の効果

節税効果をさらに高めたい場合は、孫への贈与を組み合わせる方法が有効です。暦年贈与の基礎控除は受贈者ごとに適用されるため、贈与する相手を増やせば、その分だけ非課税で移転できる金額が増えます。

子ども2人に加えて孫4人にも贈与する場合を考えてみます。合計6人に毎年110万円ずつ贈与すると、年間660万円を非課税で移転できます。10年間継続すれば、総額6,600万円もの財産を贈与税なしで次世代へ引き継げる計算です。

孫への贈与には、子どもへの贈与とは異なるメリットも存在します。2024年の税制改正で生前贈与加算の期間が7年に延長されましたが、孫は原則として相続人ではないため、生前贈与加算の対象外となります。相続開始前7年以内に贈与した財産であっても、相続財産に加算されません。

ただし、孫が遺贈や代襲相続によって財産を取得する場合は、生前贈与加算の対象となる点に注意が必要です。孫を生命保険の受取人に指定している場合なども同様です。孫への贈与を検討する際は、将来の相続の形も含めて計画を立てる必要があります。

贈与額別の節税効果を比較する

暦年贈与は必ずしも110万円ぴったりで贈与する必要はありません。贈与税を支払ってでも多めに贈与した方が、トータルで見ると節税になるケースも存在します。

贈与税と相続税の税率を比較すると、相続税の方が高い税率帯に該当する場合は、あえて贈与税を支払って多めに贈与した方が有利になります。相続税の最高税率は55%に達するため、相続財産が多い方ほど贈与税を払ってでも生前贈与を進めるメリットが大きくなります。

例えば、毎年310万円を贈与する場合を考えてみます。基礎控除後の課税価格は200万円となり、特例税率10%が適用されて贈与税は20万円です。10年間継続すると、贈与税の総額は200万円ですが、移転できる財産は3,100万円に達します。

相続財産が2億円を超えるような場合、相続税率は40%〜50%に及びます。贈与税率10%〜20%で財産を移転しておけば、税率の差額分だけ節税になる仕組みです。財産規模が大きい方は、税理士と相談しながら最適な贈与額を検討するとよいでしょう。

一方で、相続財産が基礎控除額に近い場合は、無理に贈与額を増やす必要はありません。相続税がかからない、またはごくわずかしかかからない方が贈与税を支払うと、かえって税負担が増えてしまいます。ご自身の財産状況を正確に把握した上で、贈与額を決定してください。

暦年贈与で失敗しないための5つの注意点

暦年贈与は手軽に始められる相続対策ですが、正しい方法で実施しないと税務署から贈与として認められないリスクがあります。せっかくの節税効果が無駄にならないよう、よくある失敗パターンと対策を押さえておきます。

名義預金とみなされるケース

暦年贈与で最も多い失敗が「名義預金」の問題です。名義預金とは、口座の名義は子どもや孫になっているものの、実質的には贈与者が管理・支配している預金を指します。税務署に名義預金と判断されると、贈与は成立しておらず、相続発生時に相続財産として課税される結果となります。

名義預金と判断される典型的なパターンは、通帳や印鑑を贈与者である親が保管しているケースです。子ども名義の口座に毎年110万円を振り込んでいても、子どもがその存在を知らなかったり、自由に引き出せない状態であれば贈与とは認められません。

税務調査では「受贈者が贈与の事実を認識していたか」「受贈者が財産を自由に使える状態だったか」が厳しくチェックされます。親が子どものために良かれと思って内緒で貯めていた預金が、相続時にすべて相続財産に加算されてしまうケースは珍しくありません。

名義預金を避けるためには、贈与を受けた本人が通帳と印鑑を管理し、実際にその資金を自由に使える状態にしておく必要があります。贈与を受けた資金で子どもが車を購入したり、旅行に使ったりした記録があれば、贈与の事実を証明する有力な証拠となります。

定期贈与と認定されるリスク

毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると「定期贈与」とみなされる恐れがあります。定期贈与とは、最初から総額を決めて分割で贈与する約束をしていた場合に適用される考え方です。定期贈与と認定されると、約束した時点で贈与が成立したとみなされ、総額に対して贈与税が課されます。

例えば「10年間にわたって毎年110万円を贈与する」と約束した場合、税務署は「1,100万円を10回に分けて受け取る権利を贈与した」と判断する可能性があります。1,100万円に対する贈与税は約207万円(特例税率適用の場合)となり、毎年110万円以下の非課税枠を活用するメリットが完全に失われてしまいます。

定期贈与の認定を避けるためには、毎年の贈与がそれぞれ独立した贈与であると証明する工夫が必要です。贈与額を毎年少しずつ変える、贈与の時期を固定しない、毎年新たに贈与契約書を作成するといった対策が効果的です。「今年は100万円、来年は108万円、再来年は110万円」のように金額に変化をつけると、定期贈与ではないと主張しやすくなります。

贈与契約書の作成方法と必須項目

贈与契約書は、贈与が確実に成立したことを証明するための書類です。法律上、贈与契約は口頭でも成立しますが、税務調査で贈与の事実を証明するためには書面での記録が欠かせません。

贈与契約書に記載すべき必須項目は以下のとおりです。

贈与者の氏名・住所・押印、受贈者の氏名・住所・押印、贈与する財産の内容(現金○○万円など)、贈与の実行日、契約書の作成日が基本的な記載事項となります。贈与者と受贈者の双方が署名・押印することで、合意のもとに贈与が成立した証拠となります。

贈与契約書は毎年作成するのが望ましい対応です。同じ内容の契約書を一度だけ作成して複数年分をまとめようとすると、定期贈与と判断されるリスクが高まります。年ごとに日付と金額を記載した契約書を作成し、双方で保管しておくと安心です。

さらに確実性を高めたい場合は、公証役場で確定日付を取得する方法もあります。確定日付とは、その日に契約書が存在していたことを公的に証明するもので、1通あたり700円程度の費用で取得できます。贈与額が大きい場合や、将来のトラブルを避けたい場合には検討する価値があります。

振込記録と通帳管理の正しい方法

贈与を実行する際は、必ず銀行振込を利用してください。現金の手渡しでは贈与の日時や金額を客観的に証明できないため、税務調査で不利になります。振込記録は金融機関に残るため、贈与の事実を証明する強力な証拠となります。

振込時の注意点として、贈与者本人の口座から受贈者本人の口座へ直接振り込む形が最も望ましいといえます。振込名義人と贈与契約書の当事者が一致していれば、資金の流れが明確になり、税務署からの疑義を受けにくくなります。

受贈者側の通帳管理も贈与の成立に影響します。贈与を受けた子どもや孫が、自分自身で通帳とキャッシュカードを保管し、暗証番号も本人だけが知っている状態が理想的です。親が「子どものために管理している」状態では、名義預金と判断される恐れがあります。

振込記録のある通帳は、贈与契約書とセットで最低7年間は保管してください。税務調査は相続発生後に実施されるケースが多く、過去の贈与についても遡って確認されます。書類が残っていないと贈与の事実を証明できず、不利な判断を受ける可能性が高まります。

110万円を超えた場合の贈与税申告

暦年贈与で年間110万円を超える贈与を受けた場合、受贈者は贈与税の申告と納付が必要です。申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までで、受贈者の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

贈与税の申告を怠ると、本来の税額に加えて延滞税や無申告加算税が課されます。無申告加算税は原則として税額の15%(50万円を超える部分は20%)にも達するため、申告漏れによるペナルティは軽視できません。

一方、110万円以下の贈与であれば申告は不要です。基礎控除の範囲内であることが明らかな場合は、手続き上の負担がない点も暦年贈与のメリットといえます。ただし、申告義務がなくても贈与契約書の作成と振込記録の保管は欠かさずに実施してください。

なお、贈与税の申告はe-Taxを利用したオンライン申告も可能です。税務署に出向く時間がない方でも、自宅から申告手続きを完了できます。初めて申告する場合は、国税庁のホームページに掲載されている「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って申告書を作成できます。

2024年税制改正による暦年贈与への影響

暦年贈与を取り巻く環境は、2024年1月から大きく変化しています。税制改正により生前贈与加算の期間が延長され、従来の方法では十分な節税効果を得られないケースも出てきました。改正内容を正しく理解し、新しいルールに対応した贈与戦略を立てる必要があります。

相続税対策の全体像については、「【2024年最新】相続手続きと贈与税改正完全ガイド|4ステップで分かる相続対策と節税戦略」で詳しく解説しています。

生前贈与加算の期間が3年から7年へ延長

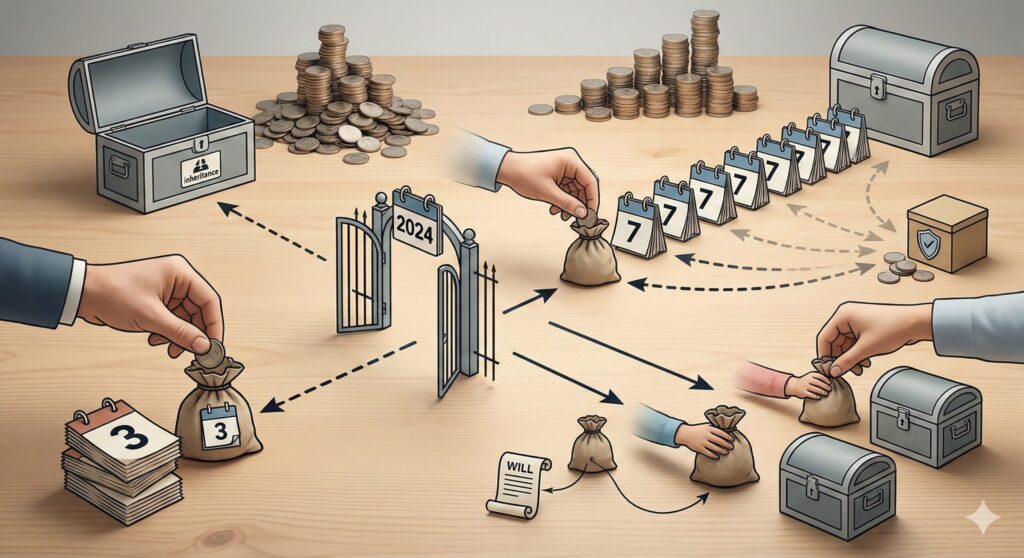

2024年1月1日以降に発生する贈与から、生前贈与加算の期間が段階的に延長されます。生前贈与加算とは、相続開始前の一定期間内に行われた贈与を相続財産に加算して相続税を計算するルールです。

改正前は、相続開始前3年以内の贈与が加算対象でした。改正後はこの期間が7年に延長され、より長い期間の贈与が相続税の計算に影響を与えるようになります。

具体的な延長スケジュールは以下のとおりです。2024年1月1日から2026年12月31日までに発生した相続では加算期間は従来どおり3年間ですが、2027年以降は段階的に延長され、2031年1月1日以降に発生する相続から完全に7年間の加算が適用されます。

ただし、延長された4年間(4年前から7年前)の贈与については、総額100万円までは加算対象から除外される緩和措置が設けられています。7年間の贈与がすべて加算されるわけではない点に留意してください。

この改正により、相続直前に駆け込みで贈与を行っても節税効果は薄くなりました。暦年贈与で十分な効果を得るためには、これまで以上に早い段階から計画的に贈与を進める必要があります。

改正による影響を受ける人・受けない人

生前贈与加算のルールは、すべての贈与に適用されるわけではありません。加算対象となるのは、相続または遺贈によって財産を取得した人が受けた贈与に限られます。

| 受贈者の立場 | 生前贈与加算の対象 | 備考 |

|---|---|---|

| 配偶者 | 対象 | 法定相続人として財産を取得するため |

| 子ども(相続人) | 対象 | 法定相続人として財産を取得するため |

| 孫(相続人ではない) | 原則対象外 | 遺贈や生命保険金を受け取る場合は対象 |

| 子どもの配偶者 | 原則対象外 | 遺贈を受ける場合は対象 |

| 相続放棄した子ども | 原則対象外 | 生命保険金を受け取る場合は対象 |

表から分かるように、孫や子どもの配偶者など、相続人以外への贈与は原則として生前贈与加算の対象外です。これらの方への贈与は、相続開始直前であっても相続財産に加算されず、暦年贈与の節税効果をそのまま享受できます。

ただし、例外があります。孫を生命保険の受取人に指定している場合や、遺言で孫に財産を遺贈する場合は、孫も「遺贈により財産を取得した者」に該当するため、生前贈与加算の対象となります。

孫への贈与を検討する際は、将来の相続時に孫がどのような形で財産を受け取るかも含めて計画を立ててください。生命保険の受取人を孫から子どもに変更するだけで、孫への暦年贈与が生前贈与加算の対象外になるケースもあります。

改正後も暦年贈与が有効な理由

生前贈与加算の期間が延長されても、暦年贈与が無意味になったわけではありません。長期的な視点で見れば、依然として有効な相続対策であり続けます。

まず、加算期間が7年に延長されても、7年より前に行われた贈与は相続財産に加算されません。現在50代や60代前半の方が今から贈与を始めれば、将来の相続時には加算対象外となる贈与が蓄積されていきます。70歳から贈与を始めるよりも、60歳から始めた方が非課税で移転できる財産は確実に増えます。

次に、相続人以外への贈与は生前贈与加算の影響を受けません。孫や子どもの配偶者への贈与を組み合わせれば、改正後も従来どおりの節税効果を維持できます。贈与の対象者を工夫するだけで、税制改正の影響を最小限に抑えられます。

さらに、相続時精算課税制度との併用も検討に値します。2024年の改正では、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。暦年贈与と相続時精算課税制度の両方の基礎控除を活用すれば、従来よりも多くの財産を非課税で移転できる可能性があります。

税制改正によって暦年贈与のルールは厳しくなりましたが、早期に開始すること、贈与対象者を増やすこと、他の制度と組み合わせることで、十分な節税効果を実現できます。改正を理由に暦年贈与を諦めるのではなく、新しいルールに適応した戦略を立てることが求められています。

暦年贈与と相続時精算課税制度の比較

生前贈与の方法として、暦年贈与と並んで利用できるのが相続時精算課税制度です。2024年の税制改正で相続時精算課税制度にも基礎控除が新設され、両制度の使い分けがより複雑になりました。それぞれの特徴を比較し、ご自身に適した制度を選択するための判断基準を解説します。

相続財産の範囲や評価方法については、「相続税の対象となる財産とは?含まれるものと含まれないものを徹底解説」も併せてご確認ください。

両制度の違いと選択基準

暦年贈与と相続時精算課税制度は、どちらも生前に財産を移転するための制度ですが、仕組みや効果は大きく異なります。

暦年贈与は、毎年110万円の基礎控除を活用して少しずつ財産を移転する方法です。相続開始前7年以内の贈与を除き、贈与した財産は相続財産から完全に切り離されます。時間をかけて贈与を続ければ、相続税の課税対象から確実に財産を減らせる点が最大のメリットです。

一方、相続時精算課税制度は、累計2,500万円まで贈与税を非課税にできる制度です。2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかりますが、相続発生時に贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算し、すでに支払った贈与税があれば精算される仕組みになっています。

2024年の改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除内の贈与は相続財産への加算対象外となるため、暦年贈与と同様の節税効果を得られるようになりました。

両制度の最も大きな違いは、一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年贈与に戻れない点です。父親からの贈与に相続時精算課税制度を選択した場合、以後は父親からのすべての贈与が相続時精算課税制度の対象となります。母親からの贈与については、引き続き暦年贈与を選択できます。

暦年贈与が向いている人の特徴

暦年贈与は、長期間にわたって計画的に贈与を続けられる方に適しています。毎年110万円の非課税枠を活用するため、効果を最大化するには10年、20年といった長い期間が必要です。

60歳未満の方が将来の相続対策として贈与を始める場合、暦年贈与が第一の選択肢となります。相続発生までの期間が長ければ、生前贈与加算の対象外となる贈与を多く積み上げられるからです。70歳で相続が発生すると仮定した場合、50歳から始めれば13年分の贈与が加算対象外となりますが、65歳から始めると加算対象外となるのはわずか数年分にとどまります。

贈与対象者が多い方にも暦年贈与は向いています。子ども2人と孫4人に毎年贈与すれば、年間660万円を非課税で移転できます。相続時精算課税制度は60歳以上の親から18歳以上の子・孫への贈与に限られるため、贈与できる相手が限定される点も考慮してください。

相続財産が基礎控除額を大きく超えない方も、暦年贈与を優先すべきです。相続時精算課税制度では贈与した財産が相続時に加算されるため、相続税がかからない方にとってはメリットが薄くなります。暦年贈与であれば、110万円以下の贈与は完全に非課税で移転でき、相続財産に加算される心配もありません。

相続時精算課税制度が向いている人の特徴

相続時精算課税制度は、まとまった金額を一度に贈与したい方に適しています。2,500万円までは贈与税がかからないため、高額な財産を短期間で移転する場合に有利です。

将来値上がりが見込まれる財産を保有している方は、相続時精算課税制度の活用を検討してください。相続時精算課税制度では、贈与時の評価額で相続財産に加算されます。贈与時に1,000万円だった株式が相続時に3,000万円に値上がりしていても、加算されるのは贈与時の1,000万円のみです。収益不動産や成長企業の株式など、将来の値上がりが期待できる財産を早めに移転する手段として有効です。

収益を生む財産の移転にも相続時精算課税制度は向いています。賃貸アパートを子どもに贈与すれば、贈与後の家賃収入は子どもの財産として蓄積されます。親の財産が増え続けるのを防ぎ、次世代の資産形成を支援できる一石二鳥の効果が得られます。

高齢の方が相続対策を始める場合も、相続時精算課税制度を選択するメリットがあります。暦年贈与では7年以内の贈与が相続財産に加算されるため、高齢から始めると十分な効果を得られません。相続時精算課税制度の年間110万円の基礎控除は生前贈与加算の対象外となるため、相続直前であっても毎年110万円分の節税効果を享受できます。

どちらの制度を選ぶべきかは、財産の内容、贈与者の年齢、相続人の構成など複数の要素によって変わります。判断に迷う場合は、税理士など専門家への相談をお勧めします。

暦年贈与を始めるための実践ステップ

暦年贈与の仕組みや注意点を理解したところで、実際に贈与を始めるための具体的な手順を確認していきます。正しい方法で実行すれば、税務署から否認されるリスクを避けながら、着実に財産を移転できます。

ステップ1|贈与計画を立てる

暦年贈与を始める前に、まず全体の計画を立ててください。誰に、いくら、何年間贈与するのかを明確にすることで、将来の節税効果を見通せます。

計画を立てる際には、現在の財産総額と将来の相続税額を把握する作業が欠かせません。相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と財産総額を比較し、どの程度の贈与が必要かを検討します。財産評価や相続税の試算に不安がある場合は、税理士に相談すると正確な数字を把握できます。

贈与の対象者は、子どもだけでなく孫や子どもの配偶者も含めて検討してください。相続人以外への贈与は生前贈与加算の対象外となるため、節税効果を高められます。

ステップ2|贈与契約書を作成する

贈与計画が決まったら、贈与契約書を作成します。契約書は贈与者と受贈者の双方が署名・押印し、それぞれ1通ずつ保管してください。

契約書には、贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与する財産の内容(「現金110万円」など)、贈与を実行する日付、契約書の作成日を記載します。書式に決まりはありませんが、インターネット上で公開されているひな形を参考にすると作成がスムーズです。

契約書は毎年新しく作成するのが原則です。過去の契約書をコピーして日付だけ変更する方法は、定期贈与と判断されるリスクを高めるため避けてください。

ステップ3|銀行振込で贈与を実行する

贈与契約書の作成後、実際に贈与を実行します。贈与は必ず銀行振込で行い、贈与者本人の口座から受贈者本人の口座へ直接送金してください。

振込の際には、通帳の摘要欄に「贈与」と記載されるよう、振込依頼書の備考欄に記入しておくと証拠として残しやすくなります。ATMからの振込でも問題ありませんが、振込明細は必ず保管しておいてください。

現金の手渡しは、贈与の日時や金額を証明できないため推奨しません。やむを得ず現金で贈与する場合は、贈与契約書に加えて受領書を作成し、受贈者の署名・押印を得ておく対策が必要です。

ステップ4|証拠書類を保管する

贈与を実行した後は、証拠書類を適切に保管してください。税務調査は相続発生後に行われるケースが多く、過去の贈与について質問されたときに書類がなければ、贈与の事実を証明できません。

保管すべき書類は、贈与契約書、振込明細または通帳のコピー、確定日付を取得した場合はその証明書です。これらの書類は贈与者と受贈者の双方で保管し、最低でも7年間は保存してください。

受贈者側では、贈与を受けた口座の通帳と印鑑を本人が管理する状態を維持することも欠かせません。親が通帳を預かっている状態では、名義預金と判断される恐れがあります。

50代から始める相続準備の進め方については、「親が突然倒れる前に!50代娘が今すぐやるべき相続準備リスト」でも詳しく解説しています。

暦年贈与に関するよくある質問

暦年贈与を実践する中で、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でまとめました。正しい知識を身につけて、安心して贈与を進めてください。

Q1|現金手渡しでも暦年贈与は成立する?

法律上、贈与は口頭の合意と財産の引き渡しがあれば成立します。現金手渡しでも贈与自体は有効です。

ただし、税務調査の観点からは現金手渡しは推奨しません。手渡しでは贈与の日時や金額を客観的に証明する記録が残らないため、税務署から「本当に贈与があったのか」と疑われる原因になります。振込記録が残る銀行振込であれば、贈与の事実を第三者の記録で証明できます。

やむを得ず現金で贈与する場合は、贈与契約書に加えて受領書を作成し、贈与者と受贈者の双方が署名・押印した書面を残してください。

Q2|配偶者から子どもへの贈与も非課税枠は使える?

使えます。暦年贈与の110万円の基礎控除は、受贈者(もらう側)ごとに適用されます。父親から110万円、母親から110万円を同じ子どもが受け取ると、合計220万円となり110万円を超えてしまいます。

一方で、父親が子どもAに110万円、母親が子どもBに110万円を贈与する場合は、受け取る側がそれぞれ110万円以下のため、どちらも非課税となります。

夫婦で協力して贈与を進める場合は、「誰から誰へ贈与するか」を整理して、各受贈者の年間受取総額が110万円以下になるよう計画してください。

Q3|毎年同じ金額を贈与しても問題ない?

毎年同じ金額を贈与しても、直ちに違法となるわけではありません。ただし、税務署から「定期贈与」と判断されるリスクが高まる点には注意が必要です。

定期贈与とみなされると、最初の贈与時点で総額を贈与したと判断され、多額の贈与税が課される可能性があります。このリスクを避けるため、贈与額を毎年少しずつ変える、贈与の時期を固定しない、毎年新たに贈与契約書を作成するといった工夫を取り入れてください。

例えば、1年目は100万円、2年目は108万円、3年目は110万円のように金額に変化をつけると、それぞれが独立した贈与であると主張しやすくなります。

Q4|孫への贈与は生前贈与加算の対象になる?

孫が相続人ではない場合、原則として生前贈与加算の対象外です。相続開始前7年以内に贈与した財産であっても、相続財産に加算されません。

ただし、例外があります。孫が遺言によって財産を受け取る場合(遺贈)や、孫を生命保険の受取人に指定している場合は、孫も「遺贈により財産を取得した者」に該当するため、生前贈与加算の対象となります。

孫への贈与を節税対策として活用する場合は、将来の相続時に孫がどのような形で財産を受け取るかも含めて検討してください。生命保険の受取人を孫から子どもに変更するだけで、孫への贈与が加算対象外となるケースもあります。

Q5|暦年贈与と教育資金贈与は併用できる?

併用できます。暦年贈与の110万円の基礎控除と、教育資金の一括贈与非課税制度(最大1,500万円)はそれぞれ別の制度であり、同時に利用しても問題ありません。

例えば、孫の教育資金として1,000万円を一括贈与し、さらに毎年110万円の暦年贈与を続ける方法が考えられます。教育資金贈与は30歳未満の子や孫が対象で、学校教育費であれば1,500万円まで、学校外教育費(塾や習い事など)は500万円までが非課税となります。

ただし、教育資金贈与は金融機関での専用口座開設や領収書の提出など、手続きが煩雑な面があります。贈与額や目的に応じて、どの制度を活用するか検討してください。

まとめ|暦年贈与は計画的に長期間続けることが成功の鍵

暦年贈与は、年間110万円の基礎控除を活用して少しずつ財産を移転できる、最も手軽な相続税対策です。特別な手続きや高額な費用は不要で、贈与契約書の作成と銀行振込だけで始められます。

本記事で解説したとおり、暦年贈与を成功させるためには正しい方法で実行する姿勢が欠かせません。名義預金や定期贈与と判断されないよう、受贈者本人が通帳を管理し、毎年贈与契約書を作成してください。振込記録と契約書は最低7年間保管し、税務調査に備えておく対応も必要です。

2024年の税制改正により生前贈与加算の期間が7年に延長されましたが、早い段階から贈与を始めれば十分な節税効果を得られます。孫や子どもの配偶者など相続人以外への贈与を組み合わせれば、改正の影響を最小限に抑えられる点も覚えておいてください。

暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを選ぶべきか、贈与額をいくらに設定すべきかは、財産の内容や家族構成によって異なります。判断に迷う場合は、税理士など専門家への相談をお勧めします。

相続対策は早く始めるほど選択肢が広がり、効果も高まります。本記事を参考に、ご自身の状況に合った暦年贈与の計画を立て、次世代への円滑な財産承継を実現してください。

相続のご相談は尾畠・山室法律事務所へ